Einführung und Biographie

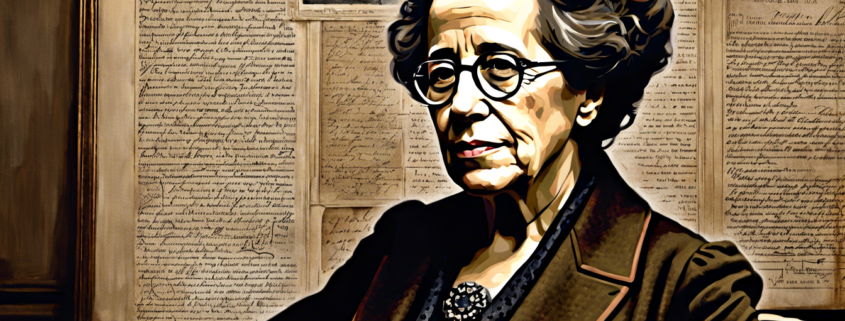

Hannah Arendt, geboren am 14. Oktober 1906 in Hannover, Deutschland, war eine bedeutende politische Theoretikerin, die durch ihre originellen und oft provokanten Ideen zur politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts beitrug. Aufgewachsen in einer jüdischen Familie, erlebte Arendt früh den aufkommenden Antisemitismus in Europa, welcher ihr Leben nachhaltig prägte. Ihre akademische Ausbildung begann sie 1924 an der Universität Marburg, wo sie beim bekannten Philosophen Martin Heidegger studierte. Später setzte sie ihre Studien an der Universität Heidelberg unter Karl Jaspers fort, was entscheidend für die Entwicklung ihrer Gedankenwelt war.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland sah sich Arendt aufgrund ihrer jüdischen Herkunft gezwungen, nach Frankreich zu emigrieren. In Paris engagierte sie sich in verschiedenen jüdischen Hilfsorganisationen, bevor sie während der deutschen Besetzung Frankreichs abermals fliehen musste. 1941 gelang es ihr, in die Vereinigten Staaten zu emigrieren, wo sie schließlich die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm. Diese biographischen Einschnitte führten zu einer tiefgehenden Reflexion über Totalitarismus und politische Freiheit, zentrale Themen ihres späteren Werkes.

In den USA etablierte sich Arendt als Professorin und Autorin, die in verschiedenen akademischen Institutionen, darunter die University of Chicago und die New School for Social Research, lehrte. Ihre großzügigen Schriften wurden durch ihre lehrenden Tätigkeiten und intellektuellen Begegnungen bereichert. Ein zentraler Bestandteil ihres Schaffens war das Buch „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ (1951), das eine tiefgehende Analyse der totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts lieferte. Diese sowie viele weitere ihrer Werke zeugen von einer intensiven Auseinandersetzung mit der politischen Realität ihrer Zeit und stellen wichtige Beiträge zur politischen Philosophie dar.

Arendts Biographie, gekennzeichnet durch Flucht, Exil und akademische Brillanz, spiegelt sich in ihrer schriftstellerischen Tätigkeit wider. Ihre kritischen Analysen politischer Phänomene und ihr unermüdliches Streben nach Verstehen prägen ihr Erbe als eine der einflussreichsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Besonders ihre Erfahrungen als Jüdin in einer von Rassismus und Verfolgung geprägten Zeit haben ihr politisches Denken und Schreiben maßgeblich beeinflusst.

Wichtige Werke

Hannah Arendts erstes bedeutendes Werk, ‚Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft‚ (1951), führt eine detaillierte Analyse der totalitären Regime des 20. Jahrhunderts durch, insbesondere Nazi-Deutschland und die Sowjetunion unter Stalin. Arendt argumentiert, dass der Totalitarismus eine neue und extrem gefährliche Form der Regierung darstellt, die sich von traditionellen Diktaturen und Autokratien unterscheidet. Sie untersucht die historischen, sozialen und ökonomischen Elemente, die zur Entstehung totalitärer Systeme führten, und beschreibt die psychologische Dynamik der totalitären Herrschaft. Das Werk war ein Meilenstein in der politischen Philosophie und regte zahlreiche Debatten an, nicht nur über den Totalitarismus selbst, sondern auch über die Rolle der Ideologie und Propaganda in modernen politischen Systemen.

In ‚Vita activa oder Vom tätigen Leben‚ (1958) stellt Arendt ihre philosophischen Überlegungen zum menschlichen Tätigsein vor. Sie unterscheidet zwischen drei Grundformen der menschlichen Aktivität: Arbeiten, Herstellen und Handeln. Die Arbeit bezieht sich auf die Notwendigkeiten des Lebensunterhalts, das Herstellen auf die Schaffung dauerhafter Weltgegenstände und das Handeln auf die Beteiligung an politischen und sozialen Prozessen. Arendt hebt die Bedeutung des Handelns hervor, da es das einzige ist, das die Freiheit des Einzelnen und die Chancen auf Neuanfänge ermöglicht. Diese Analyse war bahnbrechend, da sie die politischen Dimensionen des Handelns beleuchtete und damit eine Brücke zwischen dem individuellen Dasein und der gemeinschaftlichen Verantwortung schlug.

‚Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen‚ (1963) ist ein weiteres zentrales Werk Arendts, das auf ihrem Bericht über den Eichmann-Prozess in Jerusalem basiert. Sie formuliert das Konzept der „Banalität des Bösen“ und argumentiert, dass schreckliche Verbrechen nicht immer von dämonischen Persönlichkeiten begangen werden, sondern oft von gewöhnlichen Menschen, die unkritisch den Befehlen folgen. Diese Untersuchung hat weitreichende ethische und philosophische Implikationen und hat eine tiefgreifende Debatte über Verantwortlichkeit und Schuld im Kontext des Holocaust und anderer Gräueltaten ausgelöst.

Jedes dieser Werke hat erheblich zur politischen und philosophischen Theorie beigetragen und bleibt bis heute relevant. Die historische und philosophische Bedeutung dieser Schriften wird durch ihre fortlaufende Diskussion und kritische Auseinandersetzung in der akademischen Welt unterstrichen. Hannah Arendts unerbittliche Analyse von Macht, Politik und menschlichem Handeln hat die Art und Weise, wie wir politische Ereignisse und menschliches Verhalten verstehen, nachhaltig beeinflusst.

Zentrale Kernaussagen

Hannah Arendt, eine der einflussreichsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts, widmete ihr intellektuelles Schaffen der Untersuchung von Machtstrukturen, politischem Handeln und der Natur menschlicher Aktivitäten. In ihrer wegweisenden Analyse der totalitären Herrschaft beschreibt sie die Struktur und Funktionsweise totalitärer Regime, wie sie im Nationalsozialismus und Stalinismus manifest wurden. Arendt betont, dass diese Regime auf der Zerstörung des individuellen Selbst und der Ersetzung durch ideologische Massenbewegungen beruhen.

Ein weiterer zentraler Aspekt von Arendts Werk ist ihre Dreiteilung der menschlichen Tätigkeiten: Arbeiten, Herstellen und Handeln. In „Vita Activa oder Vom tätigen Leben“ hebt sie die Bedeutung dieser Kategorien hervor und unterscheidet zwischen der Notwendigkeit des Arbeitens, der Weltgestaltung durch das Herstellen und der politischen Beteiligung durch das Handeln. Besonders das Handeln, das sie als den höchsten Ausdruck menschlicher Freiheit und Pluralität betrachtet, öffnet den Raum für politischen Diskurs und kollektive Entscheidungsfindung.

Ein paradigmatisches Konzept in Arendts Denken ist die ‚Banalität des Bösen‘. Geprägt durch ihre Berichterstattung über den Eichmann-Prozess, nutzt Arendt diesen Begriff, um zu beschreiben, wie gewöhnliche Menschen, durch Bürokratie und gehorsame Befehlstreue, zu Mittätern monströser Verbrechen werden können, ohne dass sie selbst diese Verbrechen mit böser Absicht begingen. Diese Einsicht schärft das Bewusstsein für die moralische Verantwortung des Einzelnen in autoritären Strukturen.

Arendts Beiträge zur politischen Theorie umfassen auch ihre Überlegungen zur Bedeutung von Freiheit und Pluralität in der Demokratie. In ihren Schriften betont sie, dass echte politische Freiheit nur in einem Raum der Pluralität existieren kann, wo verschiedene Perspektiven und Meinungen frei geäußert werden können. Für Arendt ist Demokratie mehr als nur ein Regierungssystem; sie ist ein lebendiger Raum der Interaktion und des gemeinsamen Handelns von Bürgern.

Indem sie diese Kernaussagen herausarbeitet, legt Arendt ein nachhaltiges Fundament zur Erforschung von Philosophie, Politik und Ethik, das bis heute relevant bleibt und inspirierende Impulse für zeitgenössische Debatten liefert.

Niemand hat das Recht zu gehorchen

Das berühmte Zitat „Niemand hat das Recht zu gehorchen“ stammt aus Hannah Arendts Bericht über den Eichmann-Prozess und verdeutlicht die Verantwortung des Einzelnen gegenüber moralischem Handeln. In diesem Kontext betont Arendt die Bedeutung der individuellen Integrität und Verantwortung. Sie argumentiert, dass blinder Gehorsam vor Autoritäten keinen moralischen Schutz bieten sollte. Vielmehr sollte jeder Einzelne die moralische Pflicht haben, kritisch zu denken und sich dem Gehorsam zu widersetzen, wenn dieser moralisch verwerflich ist. Arendts Perspektive lädt dazu ein, über die Bedeutung von Zivilcourage und persönlicher Verantwortung in politischen und sozialen Strukturen nachzudenken.

Das Böse verbreitet sich, weil viele Menschen in ihrem eigenen Haus und Job keinen Mut zum Widerstand haben

Dieses Zitat veranschaulicht Arendts Konzept der „Banalität des Bösen“, das sie ebenfalls im Zuge des Eichmann-Prozesses entwickelte. Ihrer Meinung nach wird das Böse nicht unbedingt von monströsen Charakteren begangen, sondern oft von gewöhnlichen Menschen, die sich einfach weigern, gegen ungerechte Systeme zu protestieren. Arendt betont damit die Alltäglichkeit und die systemische Natur des Bösen in der modernen Welt. Das Böse entfaltet sich, wenn der Einzelne aus Angst, Gleichgültigkeit oder Bequemlichkeit wegschaut und nicht aktiv Widerstand leistet. Somit fordert sie eine aktive und mutige Beteiligung aller Menschen im Kampf gegen Ungerechtigkeit.

Freiheit erscheint in der Welt… als politische Realität

In ihrem vielzitierten Werk „Vita activa oder Vom tätigen Leben“ beschreibt Hannah Arendt Freiheit als eine politische Realität, die nur in der kollektiven Aktion und der öffentlichen Sphäre existiert. Sie unterscheidet sich damit von der traditionellen, philosophischen Vorstellung von Freiheit als einer innerlichen, rein persönlichen Eigenschaft. Arendt sieht Freiheit als eine Funktion des öffentlichen und politischen Handelns. Ihre Theorie besagt, dass wahrhafte Freiheit nur in einer demokratischen Gesellschaft realisiert werden kann, in der Menschen gemeinsam handeln und Entscheidungen treffen. Somit wird Freiheit bei Arendt zur Grundlage für Demokratie und politische Partizipation.